一. 鐵礦的成因

鐵礦是自然界中的一種礦物資源,主要由地質作用形成。鐵礦的成因主要包括以下幾種類型:

(一)巖漿成因:巖漿在地殼深處侵入后冷凝,形成火成巖,并帶入大量的鐵元素,鐵元素在巖石中富集成礦。典型案例為鞍山式鐵礦,為巖漿作用形成的磁鐵礦床。

(二)變質成因:地殼中的沉積巖經過高溫高壓的變質過程,發生氧化和還原作用,形成赤鐵礦或褐鐵礦。常見于古老地殼區域,如前寒武紀地層。

(三)沉積成因:在古代海洋、湖泊等水體中,含鐵的泥漿或膠體在海底或湖底沉淀,經過長期氧化和壓實作用形成鐵礦床。常見于鮞狀赤鐵礦和菱鐵礦。

(四)混合成因:在地質構造活動頻繁的區域(如造山帶),多種地質作用共同導致鐵元素富集。

二. 鐵礦的賦存類型

根據礦物成分、結構特征及地質條件,鐵礦主要分為以下幾類:

(一)磁鐵礦型:主要礦物為磁鐵礦(Fe3O4),磁性顯著,抗氧化能力強。常見于巖漿侵入帶和變質巖系中。

(二)赤鐵礦型:主要礦物為赤鐵礦(Fe₂O₃),顏色呈紅色或棕紅色,氧化性強。常見于沉積型鐵礦床和風化殼中鐵礦。

(三)褐鐵礦型:主要礦物為褐鐵礦(nFe₂O₃·mH₂O),鮞狀、球粒狀結構,氧化程度較高。常見于沉積巖中。

(四)菱鐵礦型:主要礦物為菱鐵礦(FeCO3),顏色為淺灰色或褐色,受酸性影響易溶解。多形成于碳酸鹽巖系中。

三. 鐵礦的開采方式

鐵礦的開采方式主要根據礦體賦存條件、規模及經濟技術水平選擇。常見的開采方式包括:

(一)露天采礦(表層開采):適用于淺層鐵礦床或礦體厚度較大、地表易于到達的情況。特點是成本低,但受地形限制,可能破壞生態環境。

(二)地下采礦:適用于深埋的鐵礦床或薄層礦脈。開采方式包括:

(1)分層開采:逐層挖掘礦體。

(2)巷道采礦:利用硐室和巷道進行開采。

(3)充填法:用材料填充采空區,保證穩定性。

四、鐵礦采空區的探測的規范要求

根據《礦山隱蔽致災因素普查規范第3部分:金屬非金屬礦山及尾礦庫》相關規定,采空區隱蔽致災因素,包括本礦山開采形成的采空區(空場法開采的遺留采空區、崩落法開采的懸頂采空區、充填法開采未接頂的采空區)、歷史開采遺留的采空區(老空區)、廢棄的井巷。

第二百〇八條 主要普查內容如下:

(一)采空區形成的時間、原因、位置、空間形態、封堵狀態等。

(二)廢棄井巷的位置、范圍、周邊水體分布情況等。

(三)采空區內的積水面積、積水量等。

(四)采空區周邊圍巖力學特性和巖體結構面分布等。

(五)采空區內有毒有害氣體的成分及含量等。

(六)采空區地表的沉降變形、塌陷范圍和裂縫分布等。

第二百〇九條 通過資料分析、交流等方式,明確采空區以下要素:

(一)礦山開采歷史、現狀、規劃等。

(二)采空區的大致位置、封堵狀態、積水情況、周圍巖性和構造分布、有毒有害氣體情況、地表沉降和塌陷情況、地表建(構)筑物分布情況、充填情況等。

(三)廢棄井巷的大致位置、可能分布范圍、周邊水體情況等。

第二百一十四條 具備地面物探條件的,應結合地質、地形地貌條件、采空區和地層物性特征、干擾源特征等信息確定物探方法及組合。

(一)埋深小于或者等于50m的采空區應選用探地雷達、地震勘探、微動、高密度電阻率、瞬變電磁或微重力等物探方法。

(二)埋深大于50m且小于或者等于150m的采空區應選用微動、地震勘探、瞬變電磁或高密度電阻率等物探方法。

(三)埋深大于150m的采空區應選用微動、地震勘探、瞬變電磁、可控源音頻大地電磁或直流電法等物探方法。

第二百一十七條 物探測網布置及其最大測網密度應符合下列要求:

(一)物探測線布置應垂直或大角度相交于擬探查的采空區,測線長度應覆蓋擴展區。

(二)地面物探方法測網密度的一般要求如下:

(1)測網的線距在初步推斷的采空區范圍內應不大于10m,在擴展區應不大于20m;

(2)測網的點距應不大于基于采空區穩定性經驗方法分析獲得的采空區極限暴露尺寸的1/2且不大于礦體厚度,原則上不大于10m;

(3)廢棄井巷普查的物探測網線距和點距應分別不大于5m和2m。

(三)井下物探方法測網密度的一般要求如下:

(1)探地雷達法:應進行高精度連續測量,巷道探測應不少于3條測線,點距應不大于2m;掘進迎頭工作面測線不應少于2條測線,角度應不大于45°;

(2)直流電法、瞬變電磁法:巷道探測應不少于3條測線,點距應不大于10m;在進行直流電法電測深時,點距應不大于5m,應選用單極—偶極、溫納裝置、偶極裝置等,無窮遠應不小于300m,供電極距應不大于200m;

(3)單點地震反射波法:應選用錘擊或機械震源,炮間距應小于20cm,每炮應不少于2道接收,超前探應不少于3炮;

(4)地震波反射共偏移法:采用錘擊震源時,應不少于2道,應不少于12炮,炮間距、道間距和炮檢距應不小于1m;采用炸藥震源時,應不少于2炮,應不少于12道,源間距和道間距應不小于1m,炮檢距應不小于2m;

(5)瑞利面波法:應選用錘擊或機械震源,應不小于6道,應不小于5次疊加,道間距應不小于20cm,炮間距應不小于50cm。

五、鐵礦采空區的探測的實際案例

(一)地質雷達

根據地質雷達方法本身的特點,一般適合探測埋深0-30m的采空區,根據山東科技大學許越《鐵礦淺部空區的探地雷達波場特征研究與應用》論文描述,地質雷達方法對前部采空區探測比較有效。

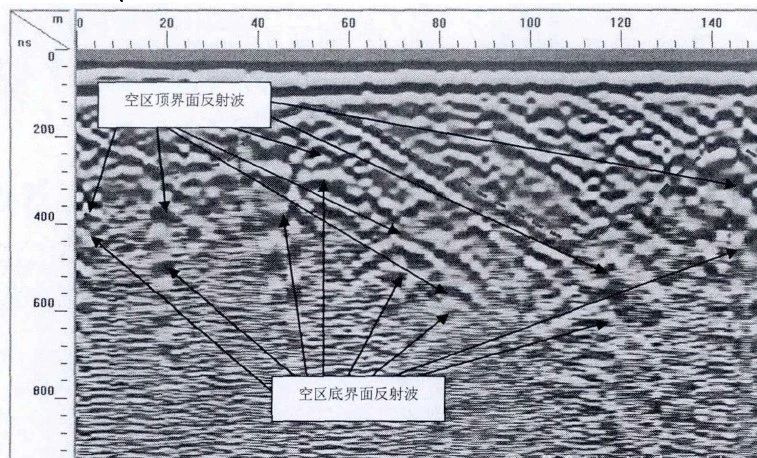

圖1 地質雷達探測采空區效果

(二)直流電法、瞬變電磁等

時彥芳等人《綜合物探方法在鐵礦采空區勘查中的應用》認為:了高精度磁測、高密度電法、CSAMT 法綜合應用對濟南東部鐵礦采空區的探測效果明顯。周楠楠等人的《鐵礦采空區的地球物理探測》中用瞬變電磁和高精度磁測對鐵礦采空區進行探測,有一定效果。

(三)背景噪聲成像

采用背景噪聲成像技術對某鐵鋅礦采空區進行探測效果如下。